从后颈,到肩部,再到腰椎,疼痛感时隐时现,又挥之不去。知中君身边的小伙伴们纷纷办起了健身卡,寻找专业的健身教练,在各类运动仪器中寄托

当下的健身模式主要源自西方的运动生理学,是一套完整、科学的体系,但过于倚重器材与教练的运营模式,既使抛开其背后商业化的动机,还是使得健身显得没有那么方便。

而前段时间,腾讯内部出现了一套不需要任何器材的养生功法,称为「八段锦」,源于中国古老的导引术。

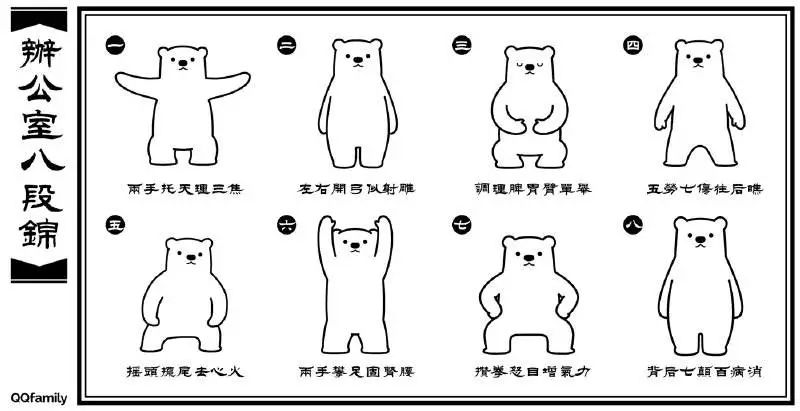

八个动作看似简单易学,甚至有些呆萌可爱,但论及实际功效,它们对脊椎与肺腑的锻炼,可以说是非常直接且有效的。

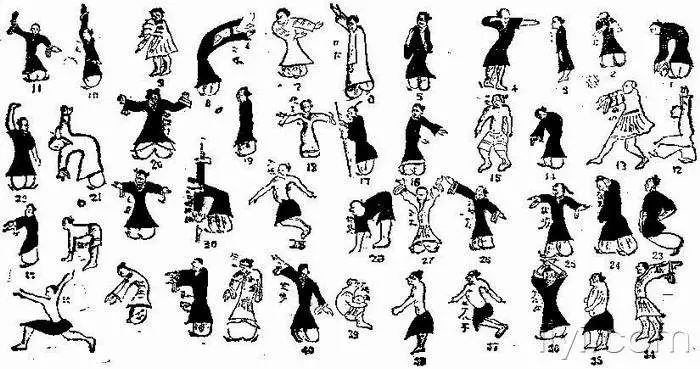

1973年,长沙马王堆三号汉墓出土了一张帛书——《导引图》,上面有44个不同运动姿势的小人,是目前发现的最早的养生导引图谱。

「导」指「导气」,导气令和;「引」指「引体」,引体令柔。导引是我国古代的呼吸运动(导)与肢体运动(引)相结合的一种养生术。

暂且不论这些动作的科学性,光是种类之多,记载之详,便可以看得出当时人们对健康的重视。

汉朝确实是一个伟大的时期。在「文景之治」所带来的福泽之下,人们不断总结先秦时期的经验教训,许多有价值的文化成果喷涌而出。医学,便是其中突出的代表之一。

如果觉得导引图实在过于陌生,那么华佗的「五禽戏」,相信许多人都略有耳闻。前段时间热播的电视剧《军事联盟》中,司马懿一直坚持五禽戏的练习,被网友调侃:「司马懿靠它熬死曹家三代,比诸葛亮多活20年。」

调侃归调侃,华佗总结出来的这一套理论,结合了中医学的阴阳、五行、 脏象等理论,实际上已经是中国导引术里程碑式的作品。

五禽戏模仿虎之威猛、鹿之安舒、熊之沉稳、猿之灵巧、鸟之轻捷,不仅能锻炼身体,同时注重内气运行,意念导引来调整身心。虽然后世流传的版本极多,但主旨始终一致。

五禽戏只是以动物作为引子,以一种世人较容易理解的方式,去贯彻一种系统主义。就如同地球的大气系统是一个循环,古人相信人的身体内也有一个循环,我们只需要平衡好这个内循环,生命力就会得以加强。

如果说五禽戏在哲学思想上占领了一个制高点,那么八段锦的发明,便是将导引术变成了家庭日常。

如苏轼,便著有《养生诀—上张安道》,其中归纳了许多行气导引的方法,是不折不扣的养生大师。

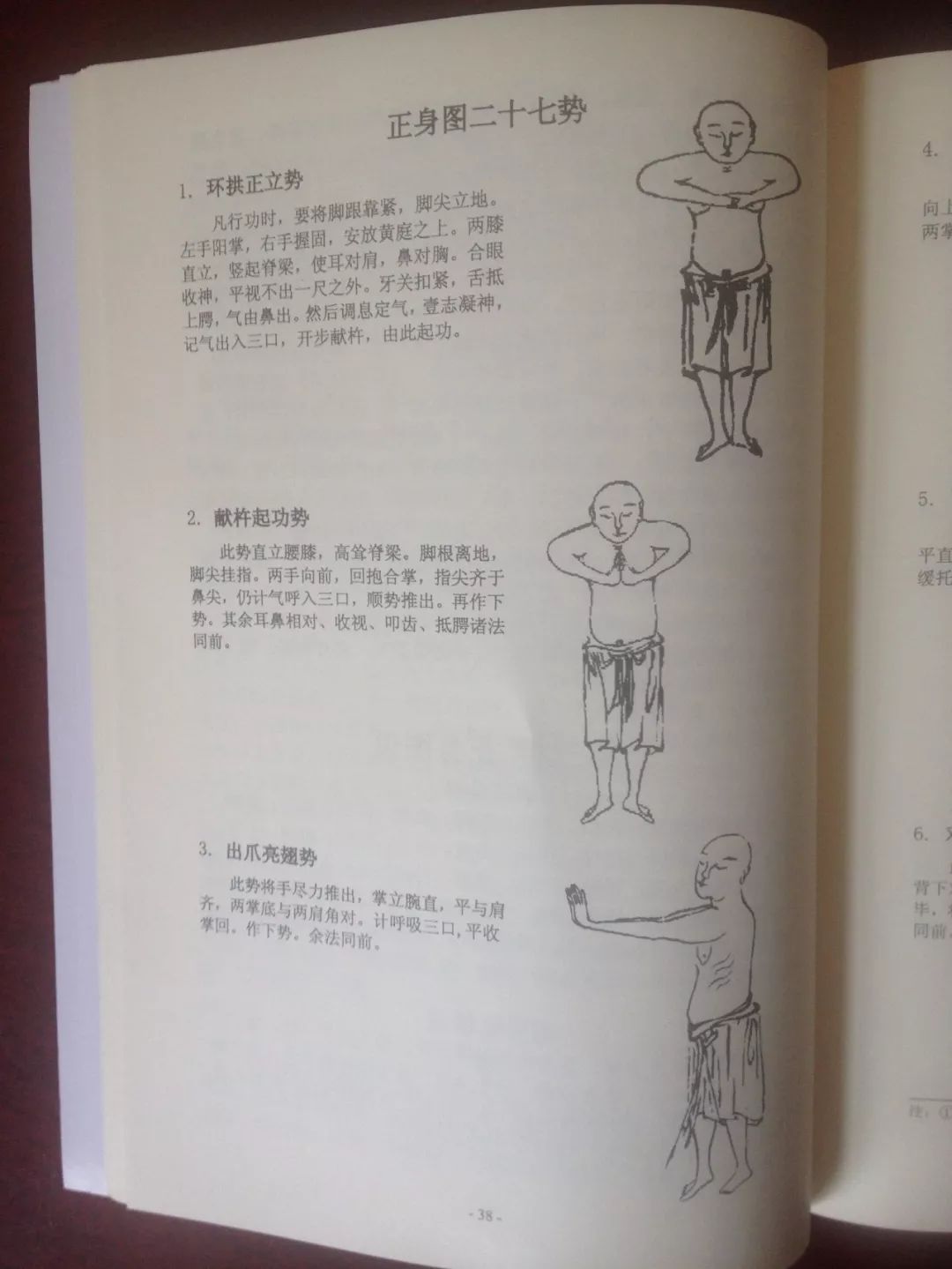

宋徽宗时期,八段锦开始流行,内容以呼吸吐纳和肢体按摩相结合。「八」是指八个动作,而「锦」字则更像是赞美,形容动作如锦缎般优美。

三焦,是中医名词,为六腑之一,分「上焦」,「中焦」和「下焦」。通过第一式,可以迅速激活三焦的流通,提高五脏六腑的机能。

这一式突出脊椎的横向转动,能改变头部的血液循环,可缓解中枢神经的疲劳。 同时,这种转头的方式可加大眼球活动范围,增强眼肌。

这一式通过对腰部的锻炼,提升肾脏的机能。中医认为「肾为先天之本」,跟全身的新陈代谢密切相关。

第一式托天动作是要把全身伸展,而这段动作是要把全身各器官、各系统受到轻微震动而复位,用中医术语来说,这是一开一合,很完整。

这套精简而有效的动作,从五脏六腑、到人的脊椎,再到血液流通,几乎全部涵盖;而与之配合的呼吸方法,也延续了导引术一贯的原则:内外呼应。

因此,宋代产生的八段锦不断流传,在明清时期逐渐走进千家万户。可以说,那时街头巷尾练八段锦的人,就如今天慢跑的人一样普遍。

养生不是老年人的专利,也不是为了活更长,而是你能在多大程度上意识到,生命本身就是一个奇迹。

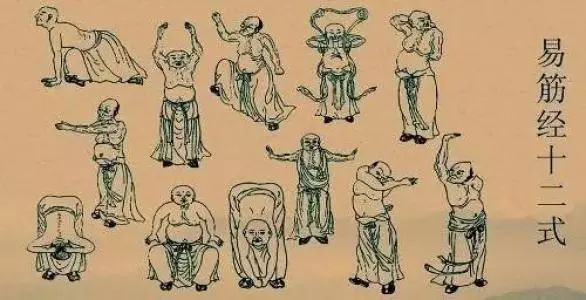

然而真实的易筋经并非那样传奇,它流传于清代,是对中国导引术的又一次总结与升华。但是,关于易筋经的来源与版本,却是始终争议不断。

清代王祖源自称得于少林寺《内功图说》,暂且不去考证源流问题,易筋经十二势自此产生。

可以看出,这些动作里仍然有八段锦的痕迹,可看作是八段锦的继承与发展。中国导引术走到清代,开始在「内练一口气」的基础上,试图探索「外练筋骨皮」的可行性,即内外兼修。

如果说传统的导引术强调平和与融洽,那么易筋经则能迅速恢复气力,即强调精、气、神的补充。所谓精足不思淫,气足不思食,神足不思眠,易筋经所能达到的功效,或许会令许多人向往。

此处值得一提的是,随着民间对易筋经的神化,对这套功法的传播起到了积极的作用;但与此同时,也造成了许多人肆意模仿与教学,诸多版本层出不穷,导致目前学习易筋经面临两大难题:一不知道跟谁练,二不知道怎样练才正确。

无论如何,这些流传了千年的导引思想,是古人对生命的尊敬与温情。体壮为健,心怡为康,存在的理由不假外求。

未经允许请勿转载:56健康网 » 除了办张健身卡这套流传千年的保健操也能帮到你

56健康网

56健康网